更新时间:2024-1-15作者:Admin

作者:孙行之 / 来源:第一财经日报

早晨的天下盐餐厅非常安静,隔宿的酒肉气息还未完全散去。餐厅有两层,桌上有几摞新书和一个为书作宣传的易拉宝,向食客们推荐着老板二毛的第三本美食书籍《民国吃家》。

二毛拎着一大包菜谱出现。他现在既是餐厅老板,还同时打理着几个美食专栏,做菜也写菜。20多年前,他是一个典型的文艺青年,四川的诗人群体中非常活跃的一员,他们那个诗派当时被称为“莽汉派”。

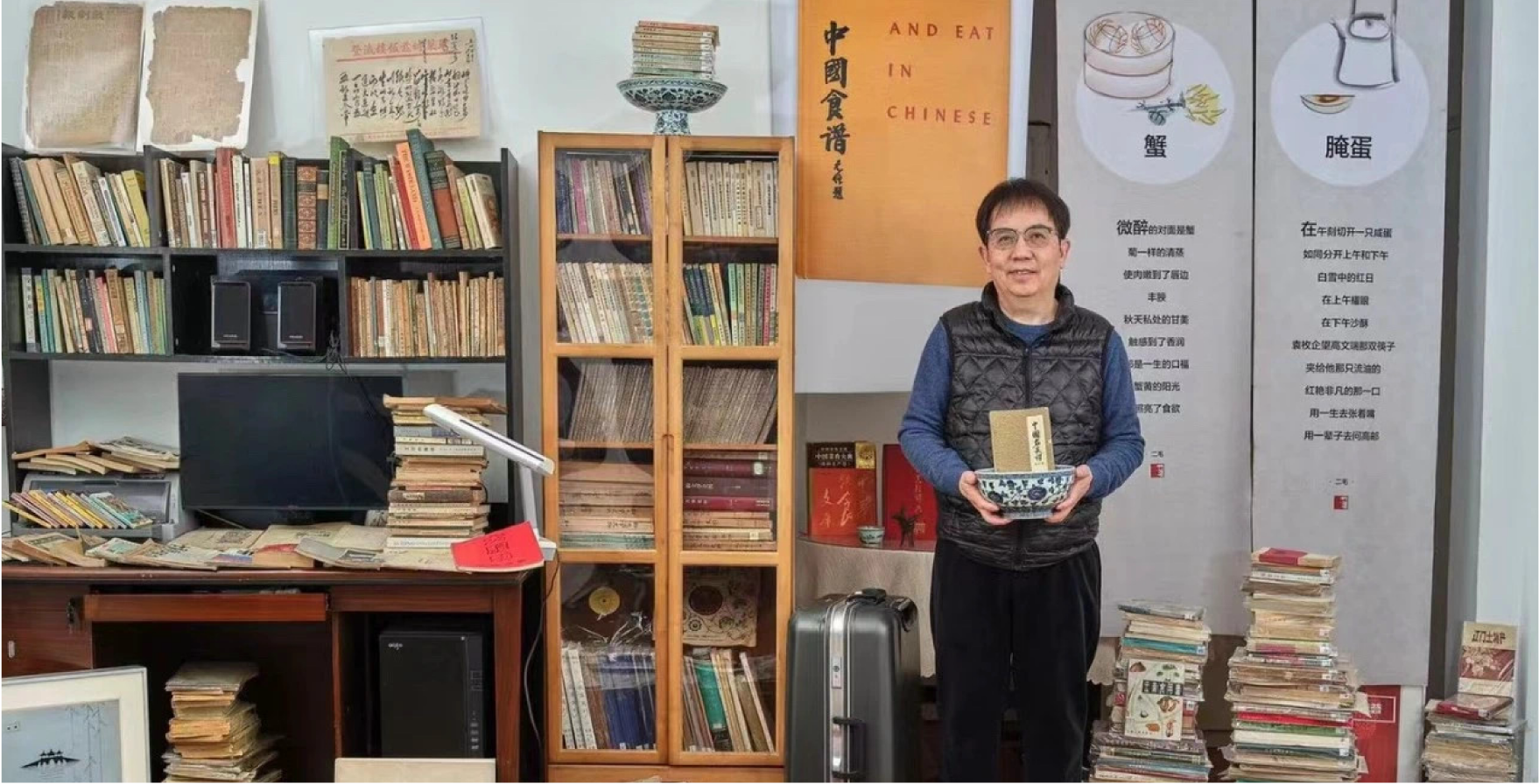

从乡村教师转型为餐厅老板,二毛有两个爱好从未改变:“采菜”与收藏老菜谱。每到一地,二毛必定造访两个处所:菜市场与旧书店。菜场能够呈现当地最有温度也最新鲜的食材,而旧书摊里则可能隐藏着二毛喜爱的老菜谱。他深信,真正的美食在当地、在民间,也在一本本老菜谱中。

20多年来,他从各地采集的菜肴已有1800道,有的成为他店里的招牌菜,有的则成为他撰写美食专栏的素材。二毛的老菜谱收藏也已有1000之数。“这么多年看老菜谱,我感到,美食最高峰还是在民国。”在二毛看来,现在数量众多的餐厅只是一种虚假繁荣,充斥着急功近利,而民国时期的官宦人家和他们的厨师才是将美味推向顶峰的人物。

酒肉诗友

直到现在,每当坐上火车,二毛依然会想念老式慢车经过铁轨缝隙之时的“咣当”声。1980年代,他们那群诗人时常乘着火车结伴而行,鼓腹而歌。“当时的整个生命都在诗歌上。诗人不流浪都不好意思搞创作。”火车上的时光总与喝酒吃肉相伴。火车载着希望与欢笑,奔向一个全新的地方,那种快意将口中的美味无限放大。他记得,当时自己都是拎着5斤装的白酒和一大包卤猪头、卤鸭子上火车,与朋友共享。“后来,就觉得这种美味一定要在火车上吃,才能发挥到极致!”

那年头,食品远不似今天这样层出不穷,每个人对吃都有一种朴素的热爱。“当时就觉得吃得好就是非常幸福的事情了,就像追求爱情那样。”他和好友曾有一次在镇上喝醉了酒,回家路上遇到野猪,两个人想着把野猪杀了做肉吃,也不顾危险,狠命地追着野猪跑。醒来才发现自己的狼狈。

诗人们的神交依托于一本本诗刊,情义则在一次次煮酒做菜之时结下。二毛受母亲影响,爱做菜,于是他的家就成了诗人们喝酒吃菜的据点。二毛的父亲又极好客,无论年轻人喝多少,都保持着满脸笑容。二毛遗传了父亲的这种个性,爱交朋友,爱与人分享。一次次家宴锻造了二毛的手艺,也让他在朋友圈子里出了名。“当地诗人都慕名到我家吃饭,有时候外地的诗人路过也来。”二毛做菜的手艺出了名,以至于大家在外地聚餐也由他掌勺。1986年,他索性与诗人朋友李亚伟一同在家乡镇上开了一家“OK火锅”。

还在教书的二毛是抱着玩的心态开办火锅店的。经常朋友们吃喝到一半,发现店中酒菜所剩不多,就干脆关门谢客,在店里吃饭跳舞。“那时候玩的心态很重,朋友来了总是要吃。就是朋友们把它吃倒闭了。”

四处“采菜”

虽然火锅店倒闭了,但对美食的眷恋就在那一次次相聚中种下。二毛深信:“美食一定要有根。”所以他回到乡野之间,在清代、民国的菜谱中琢磨做菜技艺,写成美食专栏。“真正的美食在当地,当地的美食在家庭。”二毛从1980年代末开始每年到各地采菜,依照朋友的介绍,去拜访当地的家庭,看主妇掌勺,偷偷学艺。现在,二毛餐厅里的菜也大都源于自己从西南地区采集的菜品。而他自己最为拿手的始终是家乡重庆的菜肴:麻辣鱼、水煮牛肉、回锅肉和猪肝炒猪腰等,“小时候的味觉记忆是我做菜的基调。”

听二毛说,他每到一个地方,一天总要吃上七八顿饭,随身带着消食片。吃到好吃的就会求教做菜之人。或凭着朋友的介绍,到当地人家看主妇做饭。

“凡是在家庭之中很受好评,又能够在饭店操作的菜一定好卖。”二毛说道。他的那道二毛鸡杂就来自于“采菜”途中。这道鸡杂,先用鸡杂爆炒,再用泡椒泡姜一起文火慢煨。“乡间用的是火炉,但这里不能有明火上桌,我只能改为石锅。”二毛说。还有一道迷踪野鸭,则来源于湖北,在当地被称为“糯米鸭子”。这道菜将鸭子剁碎以后加入糯米混合。“因为这样做以后,鸭子就看不见了,所以我就取名为迷踪野鸭。”二毛在这道菜上加了个鸭头,“迷踪鸭需要一个形似指南针的鸭头。”

每年“采菜”完毕回到北京,二毛总是带回一大堆当地食材分送朋友。去年,他从西双版纳带回当地的“冬瓜猪”、臭菜以及蒜苗。下飞机回到自己的餐厅,刘春、陈晓卿等一众朋友已经坐在包房里静候,等着围观他带回来的食材。“这些食材我不是拿来卖的,是和朋友共享的。”二毛说。

作者:黄茜 / 来源:南方都市报2015年04月12日

去“天下盐”采访二毛,正午时分餐厅已座无虚席。我们坐在厅外废弃的椅子上,一边聊天,一边看服务员端着香辣滑腴的菜肴鱼贯而过,太阳照在脸上散发出干辣椒爽烈的气味。

二毛,诗人、美食家。重庆酉阳人,上世纪80年代莽汉派诗歌代表成员之一。90年代弃文从商,与黄珂、李亚伟等好友在成都、北京等地开设餐馆,成为当代新派川菜和江湖菜的领军人物。著有《民国吃家》、《妈妈的柴火灶》等。

去“天下盐”采访二毛,正午时分餐厅已座无虚席。我们坐在厅外废弃的椅子上,一边聊天,一边看服务员端着香辣滑腴的菜肴鱼贯而过,太阳照在脸上散发出干辣椒爽烈的气味。

二毛出生于重庆酉阳,是位诗人美食家。厨艺是从小跟母亲学的,诗歌则是受到哥哥影响。上世纪80年代,二毛和李亚伟、万夏、胡东等人在四川创办“莽汉主义”诗派,以生命本真的莽撞与率真对抗朦胧诗的贫弱与矫饰。继而弃文从商,在成都、北京等地开设餐馆,迅速受到当地文艺圈热捧。

但二毛真的没有商人烟火气,听他讲话,觉出他是一个真心实意的“吃货”,对美食爱到了骨子里。不仅爱吃,还亲自查阅典籍、钻研菜谱、动手制作。二毛最欣赏清代诗人、美食家袁枚的一句话“学问之道,先知而后行,饮食亦然”。他收藏了晚清、民国至上世纪80年代的几千本菜谱,“打菜谱”成了二毛“近庖厨”的基本功课。

他写的美食文章很好看,不是简单的对菜式的描述,也并不拘泥于手法和理论,而是经验、故事和感官相互穿插,用食材的鲜香,搭配友情的浓郁,亲情的醇厚,爱情的温柔和酥软。

二毛还写了大量美食诗,用文字将丰富的情绪与敏感的味觉彼此打通。《味的道》是一本融现代诗、典籍和美食文章于一体的精彩小书,二毛将写作《随园食单》的袁枚引为知己,他说,袁枚这样一位诗人兼美食家,也应由一位诗人兼美食家来解读。

真正的“味”,要遵循自然的“道”

南都:你是什么时候开始研究《随园食单》的?

二毛:三十年前,我第一次看到袁枚《随园食单》的时候,觉得很惊喜。当时我也在写诗,也喜欢琢磨吃的。我决定好好研读《随园食单》。最开始,我把《随园食单》从古文翻译成了白话文,那本书是上世纪90年代中期出版的。作为诗人和美食家,我最敬重的人就是袁枚。他的文字,涵盖了古代的美食策略,对我们当今具有指导作用。《随园食单》里至少有百分之七八十的内容现在依然适用。我觉得有必要剖析《随园食单》里的每一道菜式。我在解读它的时候,愈来愈觉得里面很多经验和做法是值得深挖的。

我这本书为什么要叫《味的道》呢?“味道”这个词,现在用来形容食物是否可口。实际上,“味”和“道”两个字是不同的。“味”是味,“道”是道。1916年以前,“味道”这个词并不用于饮食。它是“对道的体味”。在那之前,形容食物只是说“这个味好”、“这个味不好”。国学大师章太炎和他的夫人都是吃货。1916年,他首次把“味道”这个词用于饮食。我喜欢收藏菜谱和中国饮食文化的典籍,可在这些典籍里面,从来没有对“味道”一词做过解释。

我读袁枚的《随园食单》时,我发现他说“味”的时候,其实说了很多“道”的东西。要获得真正的“味”,需要遵循自然而然的“道”。

南都:什么叫做“自然而然”?

二毛:就是顺应自然。比如顺季节生长的食物,用手工操作的烹饪。现在好多食物都是用机器工业化生产的,我们吃的食物也是反季节的。猪三个月就出栏,肯定没有十二个月出栏的、用粮食喂出来的猪肉好吃。十二个月出栏实际上是遵循了自然之道。反季节的蔬菜,比如北方冬天吃番茄、茄子,其实是不好吃的。一定是七、八、九月份的番茄、茄子才好吃,因为那个时候,番茄、茄子饱受了阳光的照射,是顺应季节的。大棚里培植的蔬果,就是反“道”的。我在北京十来年,很少吃北京超市里卖的挂面。因为超市里卖的挂面是工业化生产出来的,会用机器来烘干。我老家在重庆酉阳,我经常给老家打电话,跟我妹妹说,面条没有了,给我快递一些过来。我妹妹有时候会回答,这几天天气不好。她为什么这样说?因为我们那儿做面条一定需要大太阳。手工擀出了面条之后,要用竹竿把它挂着晒在太阳下面。晒的过程就是一个“道”的过程。太阳的红外线起发酵的作用,紫外线起杀菌的作用。这个面条香、筋道,好多口感是得益于太阳本身,所以它有太阳的味道。

在《随园食单》里,袁枚看起来都在说味,但从“须知单”、“戒单”看得出来,他实际上说的是道。他说了一句最有名的话:“学问之道,要先知而后行,饮食亦然。”这句话是很精辟的。学问之道要先知后行,要知道该怎么做,才去行动。做菜也是一样。他把中国的烹饪经验与那个时代厨师的实践和心得结合起来,上升到了理论层面,这是袁枚对中国饮食的重大贡献。

南都:《味的道》每个章节之前有一首现代诗,然后有一段《随园食单》的引文,最后才是你写的文章。这个结构是出于什么考虑?

二毛:袁枚生在康乾盛世,那时美食也达到了鼎盛。要把袁枚作为一个诗人所理解的美食展示出来,我认为最好也是由一个诗人兼美食家来解读。每个章节起首这首诗是根据袁枚的文字来写的。不一定涉及它的真实内容,但是要表现那段引文的意象。比如袁枚在写蟹的时候说“蟹宜独食,不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟,自剥自食为妙。蒸者味全,而失之太淡。”我在解读的时候,一个是写蟹的“孤独”,“微醉的对面是蟹”,实际上蟹是最下酒的。蟹在秋天成熟,于是我写“菊一样的清蒸”,之所以“菊一样的”,是写蒸蟹的时候袅袅上升的气,就像菊花盛开一样。“使肉嫩到了唇边”,这是一个意象,不管是蟹脚的肉还是蟹黄都是很嫩的。“丰腴/秋天私处的甘美”,所谓“秋天私处的甘美”,里面有感觉和欲望的意象。“触感到了香润”。我们说蟹黄好吃,最关键的是蟹黄里面有油沙,还有沙酥。可是,不管用“油沙”、“沙酥”,还是“油亮”,都不能真正表达出蟹黄的好吃。所以我写“那是一生的口福/蟹黄的阳光/照亮了食欲”。我认为这是对蟹黄最好的表达。

美食之道在于分享

南都:在《随缘食单》引文之后的文章不单是对袁枚的阐述,而且加入了自己的经验?

二毛:如果只是解释《随园食单》有点老生常谈。所以我对他所说的东西做了扩展。我把他说的“味”和“道”拓展开来,如果他说的是交叉小径,我就把它扩展为通衢大道。把美食展开,使美食与人发生关系。最终的“道”,实际是人和食物的关系。

这本书是我在《新周刊》开了四年的专栏,专栏的题目叫“随缘食鉴”。我收藏菜谱,清朝、民国、上个世纪80年代以前的菜谱都收,共有几千册。收藏菜谱本身也是一种“道”,就像下棋要打谱,我把它叫做“打菜谱”。你不可能将中国的菜吃完,甚至一个地方菜系也够一个人一辈子去探索。这个时候,就要通过中国饮食的古籍和流传下来的菜谱来探寻中国的饮食文化。特别是我用现代诗的手段来解读饮食,我还写了很多其他的诗,比如《为心爱的人下厨》、《饮食与美女》、《鱼香肉丝一样的女人》……都是写饮食的。现在,用现代诗的手法坚持写饮食之诗的,中国只有我一个人。我的下一本诗集要以“饮食诗”为主要内容。别的类型的诗只选几个代表作。其中还有首长诗我正在写,也叫“味的道”,把我所理解的古今的味和道都放在里面。

南都:这本书里写到很多与朋友一起享受美食或者宴客的故事,我觉得也非常有趣。

二毛:美食之道的一个方面,就是分享。将近二十年来,我每到一个地方,第一件事就是去菜市场。在坐飞机回北京的那天早上,我会去菜市场把一开始看准的、北京没有的菜全部买下来。有一次我去西双版纳,那里有一种特别的“冬瓜猪”,肉很厚很紧,吃起来又嫩又弹。我把朋友送给我的十年的普洱茶等礼物都留在当地,决定带菜走。我有两个箱子,一个拉杆箱,一个纸箱子,买了二十多种那儿的蔬菜,当然也买了“冬瓜猪”。回来之前我给朋友们打电话,这些吃货,包括《舌尖上的中国》的总导演陈晓卿,会提前到“天下盐”来等我。食材送回来,先介绍、拍照。之后,有些菜我亲自上灶,有些菜我会交办给厨师。每次大家都吃得酣畅淋漓。我带的菜都是生态的,也就是所谓“土”的东西,包括土鸡、土鸭。为什么美食是小部分人的呢?并不是说他有多少钱,或者必须是大佬才能吃。我乡下的表弟,他能有多少钱?但他可以按季来吃菜。他自己养的猪和鸡,到了年限才杀来吃,肯定美味。这方面日本和韩国是做得最好的。我们国家工业化之后,把传统给丢了。韩国的泡菜、日本的寿司,都申请了非遗,可迄今为止,中国几千年的饮食文化,还没有申请过非遗。

诗人也是一种生活方式

南都:你写诗是跟谁学的呢?

二毛:最开始读初中的时候,受我哥哥的影响。我哥哥经常背诗,在做饭的时候,一会儿背唐诗,一会儿背宋词,以及一些当时的现代诗,比如艾青、贺敬之的诗。我也是耳濡目染,觉得很好听。我现在还记得我哥哥背的贺敬之的诗。比如写延安的《回延安》:“一回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。”描写延安的人:“白羊肚手巾红腰带,亲人们迎过延河来。树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。”一般现在的诗人根本不理贺敬之,但我觉得贺敬之在那个时代写得特别好。还有艾青也写得很好。后来我们才接触北岛、顾城,还有西尔维娅·普拉斯,金斯堡等人。

南都:后来就和李亚伟、万夏他们一起创办了“莽汉主义”?

二毛:李亚伟和我是中学同学。那个时候都喜欢写一点传统的、小情调的诗句。大家各自读大学以后,特别是大三时,假期回来开始交流。万夏也经常坐汽车到我们酉阳。大学毕业后又回到同一个地方教书,开始创办“莽汉主义”。

在酉阳,我家就是诗人聚集、喝酒的地方。因为我会做菜,又喜欢待客。当时我家就一张小桌子,经常是我和李亚伟两个人对酌。我那里是个单间,没有电话。其他人则会有意识地散步到我这条街来,看我三楼的电灯开没开。要是开着,就知道二毛又在喝酒。我和李亚伟经常要谈点诗,谈点爱情、女人。喝着喝着,来一个,又来一个。最后来了十多个人,桌子边上坐不下了,要站起来走几步才能夹到菜。我房间的门是个活动门,最后我把门揭下来,横搁着当桌子。没有菜,我就马上去做。比如现成的豆腐干、腊肉、花生米。花生米是酒鬼的第一下酒菜,但是一定要炸得好,而且要用菜籽油来炸。这个就是“道”。

采写:南都记者 黄茜

[题外话]

《舌尖3》将更厚重

二毛还是《舌尖上的中国》的美食顾问。现在《舌尖3》正在拍摄中,记者也向二毛探听了一番:

南都:《舌尖3》现在是什么情况?

二毛:《舌尖3》已经开拍了。《舌尖3》注重的还是美味和人的关系,“味”和“道”并驾齐驱。比如讲述某些食物的前世今生,把食物和人链接起来。这次总导演的意图是拍国内的、引起思念的食物,可能要拍到台湾去或者国外去。比如说豆腐,国外的游子是怎么思念豆腐的,又是怎么烹调豆腐的。比如腊肉,国外的饭店和游子是怎么做的。它要展现人和食物心心相印的关系。《舌尖3》应该比《舌尖1》和《舌尖2》更厚重。

二毛,本名牟真理,上世纪60年代生,重庆酉阳人。美食家,餐厅老板,诗人,《舌尖上的中国》系列纪录片美食顾问。著有《碗里江山》《妈妈的柴火灶》《民国吃家》等。

二毛,是一个在美食界响当当的名字。他做的菜,食材普通,最为家常,却味道绵长;他开的餐馆,创意十足,吸引了各路吃货;他写美食文章,既有专业大厨的各种技术细节,又具有诗人的感性和学者的文化色彩。就连纪录片《舌尖上的中国》都请他做顾问。

“美食和诗一样,它们的灵魂都是美好的。创造一种美食,就像创作一首诗歌,它们都需要天马行空的想象。”二毛对环球人物杂志记者说。

儿时记忆中的柴火灶

二毛本名牟真理,小名“二毛”,还有个大哥叫“大毛”,从小父母就这么叫他们两兄弟。后来,他随手把小名拿来当了笔名。“我的厨艺是妈妈带出来的,七八岁我就跟着妈妈做菜了。”母亲对二毛的影响根深蒂固,他说,只有妈妈的柴火灶,才能烹出最美的佳肴。

他的母亲名叫毛荣贤,曾因为给领导提意见而被单位开除,遭批斗和下放,但这并没有改变她洒脱乐观的性格。二毛说,母亲做菜很有天赋,从来没有人教,她自己一直摸索和钻研。她做的饭菜香气扑鼻,邻居们忍不住喊:“你让我们流口水把脚背都打肿了!”街上卖百货的小姑娘也循着香气跑来,母亲就说:“想吃吧?那就做我们家的儿媳!”

小时候每到做饭时,在泥土砌成的柴火灶旁,听着劈柴声、炒菜声,是二毛最幸福的时刻。他最喜欢给妈妈打下手,坐在灶门前给母亲添柴烧火,然后时不时吞着口水,伺机还偷上几嘴。

在贫穷匮乏的年代,食材再普通不过,还有很多是不起眼的边角料,但母亲总是能够“化腐朽为神奇”。二毛记得有一次,他把白菜梗和茄把都扔了,母亲将它们捡起来,稍加整顿后把菜梗扔进了泡菜坛子,而茄把与茄瓜一起入锅,佐点油盐和米汤,别有一番风味。

二毛的母亲上世纪80年代初就过世了,那时候她才50岁出头,二毛写下《妈妈的柴火灶》纪念她。他精选了50道妈妈经常做的饭菜,豆芽、豆腐、米汤、锅巴、蛋炒饭……最朴实无华,却深情无限,这些美好的味觉记忆成为了二毛一生的灵感,后来他在自己的菜馆中,将“妈妈菜”发扬光大。

第一家店被自己和朋友吃垮了

二毛大学学的是数学,当过教师,自己也写诗。后来,他和朋友创立了“莽汉诗派”。“想吃什么,阳光拌豆苗,月亮煮清粥,米线过小桥,再加两支红辣椒,只要你喜欢,我会为你把春风用来清炒,雨丝下面,落叶红烧……”这是二毛的《为心爱的人下厨》中的文字。

那时,一大帮朋友经常聚会,大家都没钱,吃不起餐馆,只好“吃转转”,这周去你家,下周去他家。本来就很会做菜的二毛理所当然成了大厨,而且,朋友们规定,每次做菜一定要变换花样,不得重复。这样几年下来,二毛的厨艺突飞猛进,琢磨出各种新的菜式。经常是几个人吃着吃着,又来两个人,三个人……最后来了十几二十个人。桌子坐不下了,就把门板卸下来,叫“门板席”,人和菜离着一米远,夹菜还要站起来。

1986年,二毛和诗人李亚伟在酉阳县城开了第一家火锅店,但这个店没过百天就垮了,是被二毛和朋友们给吃垮了。后来,他又陆续开了几个餐馆。现在很流行的干锅、冷锅鱼等菜的做法,都可以在他的馆子里找到原型。

每到春天,二毛还会去各地“采菜”,就像采风一样,收集各种民间菜的样式。他带上消食片,有时一天要吃上十多顿,遍尝各地美食,从民间高手身上吸取养分。就连一个锅盖,二毛都能讲出一番道理来,这是他在武陵山区看农妇做菜得到的启发。“锅盖与火候有关,像中国菜里的闷、煮、烤、烧等都需要盖上锅盖,锅盖上的蒸汽与水流在一起我称为‘空气汤’,它能产生浓郁的香味。”

二毛提倡美食在民间,新鲜的当地食材更是他所关注的。每到一地,他第二天早上必去菜市场,买些当地土生土长的东西。有一年,二毛去西双版纳,临走时拖着两个大拉杆箱,里头装着大半个“冬瓜猪”和当地的很多蔬菜,连朋友送他的藏了10多年的普洱都撂在了一边。而在北京,很多朋友早已闻风而动,飞机刚落地,一群人已经在等着他下厨了。“美食是一种生活方式,其核心是分享。”他笑呵呵地对记者说。

二毛还喜欢搜集各种美食典籍和菜谱,差不多有3000册,其中压箱底的宝贝,一个是袁枚的《随园食单》,一个是王世雄的《随息居饮食谱》,都是清朝版的。在二毛看来,这不仅是一种收藏行为,而且也是一种研究行为。“美食家一定要多看古籍,古今中外的大厨也都要‘打谱’,因为它会丰富你的知识,可惜的是当今很多人不太注重菜谱了。”

烹饪一定要尊重食材

环球人物杂志:你是《舌尖上的中国》的顾问,具体担任了些什么工作?

二毛:我和《舌尖上的中国》总导演陈晓卿都认为“真正的美食在民间”,所以才有了《舌尖上的中国》的合作,第一季是“打捞民间美食记忆”。《舌尖上的中国2》的主题就是“妈妈(家乡)的味道”,我给他们的策划班子做讲座,发现人手一本《妈妈的柴火灶》。“妈妈”是中国烹饪的一个缩影,每个家庭都是一个传承的缩影。在这一季里,你会看到很多镜头,特别针对一些手工的做法而非机器打的,我们叫做“古法”。

环球人物杂志:这个“古法”怎么解释?

二毛:比如张大千喜欢做一道菜,水煮牛肉,现在做这道菜,放的辣椒面,是用机器打出来的。但地道的做法是,干辣椒加菜油炒,炒了之后再把它碾细,就比直接放辣椒面口感要好得多。但现在很多古法丢失了。

环球人物杂志:你似乎对一些新派菜不很认同,为什么?

二毛:新派菜要在继承传统的基础上发扬光大。但有一点很重要,烹饪一定要尊重食材,对食材要有敬畏。很多新派菜不是这样,比如说把不适合川做的食材拿来做,特别是海鲜。生在海边的东西,它一定是天生地迎合一种烹饪手段,你去把它加麻加辣,这是不对的。

环球人物杂志:你觉得为什么现在川菜这么流行?

二毛:川菜是调味最广泛的菜系,对其它菜系也融合得很好。为什么现在它能大行其道?由于污染、反季节等等原因,食材太差了,所以,追求本味的淮扬菜和粤菜,就没有竞争力了,人们只能偏向重口味的川菜。其实,麻辣是对川菜的认识误区,6000多道传统川菜中,有一半没有辣椒花椒。川菜的灵魂并不是麻辣,而是郫县豆瓣和泡姜泡椒,带点微辣和香味。它们都经过发酵,所有发酵的东西都是很有后味的。经过发酵才有灵魂的味道。

环球人物杂志:古法没有了,食材也很差,那很少人能尝到真正美食了。

二毛:是的,美食变得越来越小众。我常对自己的儿子说:“你们最大的幸运,是不知道上世纪80年代之前的饭菜有多好吃。而你们最大的幸运,就是我们最大的痛苦。”

环球人物杂志:那作为一个美食家面对这种情况,该怎么办呢?

二毛:我希望尽我所能吧,通过写书、做纪录片把一些失传的找回来。

苏东坡曾经说,宁可食无肉,不可居无竹,因为无肉使人瘦,无竹使人俗。吃饭,可以是一件最简单不过的事,也能是一件讲究无比的事:它在色香味以外,还有吃饭人对美学的追求与讲究。讲究的除了富人,更多的是文人,袁枚的《随园食单》,一度是吃货们的指南。《红楼梦》中的美食片段,也在无数场合被引用。今天要讲的二毛,也是这么一位爱美食的诗人。

二毛是一位诗人,但他好像有点“不务正业”。他写过《味的道》等与美食相关的书,做过《舌尖上的中国》系列纪录片的顾问,在北京开了餐馆和文化公司,而最近,他的美食纪录片《川菜在民间》正在视频网站上热映。接受记者采访时,二毛说:“现在出了纪录片的第一季,在四川德阳拍的,已经在某视频网站开播,我想通过这部纪录片,一点一点记录民间的川菜菜式和川菜技艺。”

爱吃川菜 更爱川菜的历史和文化

初见二毛那天,还有点倒春寒,二毛戴着眼镜,但是一说起美食,镜片也没能挡住他眼中的光亮。他说,美食在他眼里可以分为两个派别,一个是民间派,一个是酒店派。民间派的美食在一座城市的寻常家庭里面,有当地的地道食材和讲究,而酒店派更多向西方学习,注重形式和“逼格”。在他眼里,真正的地道的美食,就在民间。这也是他拍摄《川菜在民间》这部纪录片的缘由。“一方面是因为德阳本身川菜的特点,另一方面,也是因为德阳市政府很重视服务业的发展,为我们提供了很大的帮助。”

二毛去北京之前,在宽窄巷子那边开过饭店,从1995年到2005年,开了十来年,和翟永明等一帮诗人朋友一起喝酒吃饭,不亦乐乎。后来有事来成都,也住在人民公园附近,对那一带的小店颇为熟悉。得知记者喜欢吃牛肉,他就推荐了人民公园附近一家做牛肉的老字号,多年前,他还在成都的时候,就是这里的常客。还拍过这家店。

或许是文人的关系,二毛在川菜的味道之外,更关注川菜的历史和背后的文化。他在北京也开饭店,说自己要做出北京最正宗的川菜馆,因为“大家一提到川菜,好像就觉得是麻和辣。但事实上,川菜中还有很多其他的味型,比如怪味、糖醋味、鱼香味、荔枝味,等等。所以说川菜的精要没有得到体现。”二毛说,事实上,经过统计会发现,在川菜的四千多道菜肴中,麻辣味型的菜只占到了30%左右。“把麻辣与川菜之间划上等号,甚至有人觉得,一家川菜馆子卖的菜不麻不辣就不正宗”,这是对川菜的误解。

二毛说,自己做川菜,还很关注川菜的传统技法和讲究。他举了个例子,川菜大师罗国荣在北京时,也带了不少川菜到北京,“上世纪50年代初,北京饭店是主要招待外宾的饭店,里面140多道菜,一开始的主菜都是川茶,像开水白菜,而且里面没有几道是辣的。”

“麻辣鲜香”是四川以外人们对川菜的固定看法,外地人不了解也是情有可原的。但是,“在川菜厨子里面,很多人对传统的技法、川菜的古法也没那么熟悉了。很多技艺也濒临失传。”二毛举了个例子:小锅小炒,一锅成菜是川菜很重要的技法。小炒的特点是不过油、不换锅,芡汁现兑,急火短炒,一锅成菜。讲究一锅成菜的,有一道菜很有名,就是“宫保鸡丁”。“宫保鸡丁”的精要在于,在传统和大师傅的手中,先把现杀的鸡的腿肉连皮切出,切丁码味,这边准备辣椒、拿个碗下糖醋酱油淀粉调成芡汁,然后烧锅下油炒菜装盘。一锅成菜在哪里呢?曾经有川菜大师表演炒宫保鸡丁,从杀鸡取肉到小锅成菜,全程不过三分钟。

收藏菜谱 用老方法做重现味道

二毛很看重传统技法,因为他亲身试验过传统技法的精妙。他不仅爱吃,讲究吃,自己做菜也是一把好手,看见有意思的菜谱、老方法,就想试上一试。以炒猪肝为例,什邡地区有个老菜谱的记载是用油渣炒,他自己在家试过一次,先拿肥肉炒油渣,将就油渣的油炒猪肝,炒出来的猪肝柔润弹牙,油渣则又香又脆,就是比拿菜油炒的猪肝要好吃些。

从上世纪90年代开始,二毛爱上了收藏菜谱,一开始,收藏菜谱只是图个好耍,后来,他发现菜谱里面有些东西很有意思,有些讲究,则是一道菜正宗与不正宗的分界线。“

在他的纪录片里面讲了一个做鱼香肉丝的故事,如何不用鱼却在菜里调出鱼的鲜味。他翻了老菜谱,和德阳几位当地的厨师一起,跟着古方研究泡鱼椒:在泡菜坛子里养上几尾鲫鱼,用里面沾染了鱼的鲜味的泡椒做菜。在纪录片里,他还在北京找到川菜大师的后人,探寻大师做这道菜用的鱼辣子是咋个泡出来的。

这部纪录片也是他挖掘川菜和川菜历史的一个尝试。“我是《舌尖上的中国》的美食顾问,但是《川菜在民间》和‘舌尖’又不一样。”把首站选在德阳,与一本叫《醒园录》的菜谱有关,也与德阳菜的特点有关。

《醒园录》是二毛收藏菜谱的过程中得到的,这本书是清朝德阳人李调元编刊而成。李调元是乾隆年间的进士,其父叫李化楠,也是进士,他做过浙江余姚和秀水的县令,在江南地区宦游多年,见识和创意了很多美食,并且将自己见过的浙菜、粤菜与川菜的做法相融合。“《醒园录》分为上下两卷,主要由李化楠记录,李调元增补并最终印制传世。现存的《醒园录》里面记载了120多道菜式,可以说,现代川菜由此发轫。”

在德阳,二毛发现,《醒园录》上的菜,在德阳人的生活中还有一席之地,比如蒸猪头肉,就是在《醒园录》中都有记载的。“蒸猪头肉,有很俗的一面,也有很雅的一面,雅在它是用来祭祀的。”

文人推动美食 名菜都与名人“攀亲”

这种把菜肴的俗与雅相结合,或许跟二毛写诗,也写与美食相关的文章有关。他出过《民国吃家》《碗里江山》《妈妈的柴火灶》等美食随笔,在味的道上寻寻觅觅,探求味与道的真谛,并将饮食之道用诗歌、哲学和情趣调味。

除了写文,他还写诗,专写与美食相关的诗,比如“雨后/春笋如炮弹/炸开四月/溅起一片片日子的鲜”,这是说春笋。他觉得想要形容美食在口中的口感,非诗不能为也。

写美食诗大概与收藏了袁枚的《随园食单》有关,这本书在吃货界来头可不小。好像有名的菜似乎都和名人扯得上关系,文人的加入也为菜和菜系增添了不一样的雅趣。现在说起某一道菜,也会讲讲这道菜的出现、得名、扬名与哪位名人有着怎样的关系。比如苏东坡与东坡肉,丁宝桢和宫保鸡丁。此外,还有一些文人会把食单整理成册,比如很有名的袁枚的《随园食单》。二毛为川菜写诗,为的是能和袁枚等文人的食单印称,能对接。

甚至在他的纪录片里,也能从镜头、旁白中间看出他对诗意的这种追求。比如二毛说自己每到一座城市,喜欢点当地的面条与包子,因为这同时体现了当地的白案和红案的水平。面点是白案,内馅浇头则是红案。在炉桥面中,炉桥面是濒临失传的面点,做这道面的师傅不把这碗面拿来卖,甚至不轻易做。面是现擀成一张面皮,折起来用刀切,但两头万万不可切断,像是以前烧的炉子上架的铁炉桥。这碗面也不是什么时候都在做。